地域活性は銀行の生き残りをかけた道

事業者のパートナーとして並走する

Text: Wataru Sato / Photo: Shintaro Yamanaka

“bank baton”は、地域の事業者と銀行とが上手に結びついた例の中から、地方創生の新しいあり方を模索するメディア。今回の松浦市の例では、FFGグループ傘下の十八親和銀行が、「松浦をアジフライの聖地に!」という動きを影でバックアップしています。松浦市の指定金融機関として、公金の収納や支払いなどを取り扱う十八親和銀行は、このプロジェクトに何を期待し、どう行動したのか。松浦支店の上野一朗支店長に聞きました。

地域を知る中で、見えてきた課題

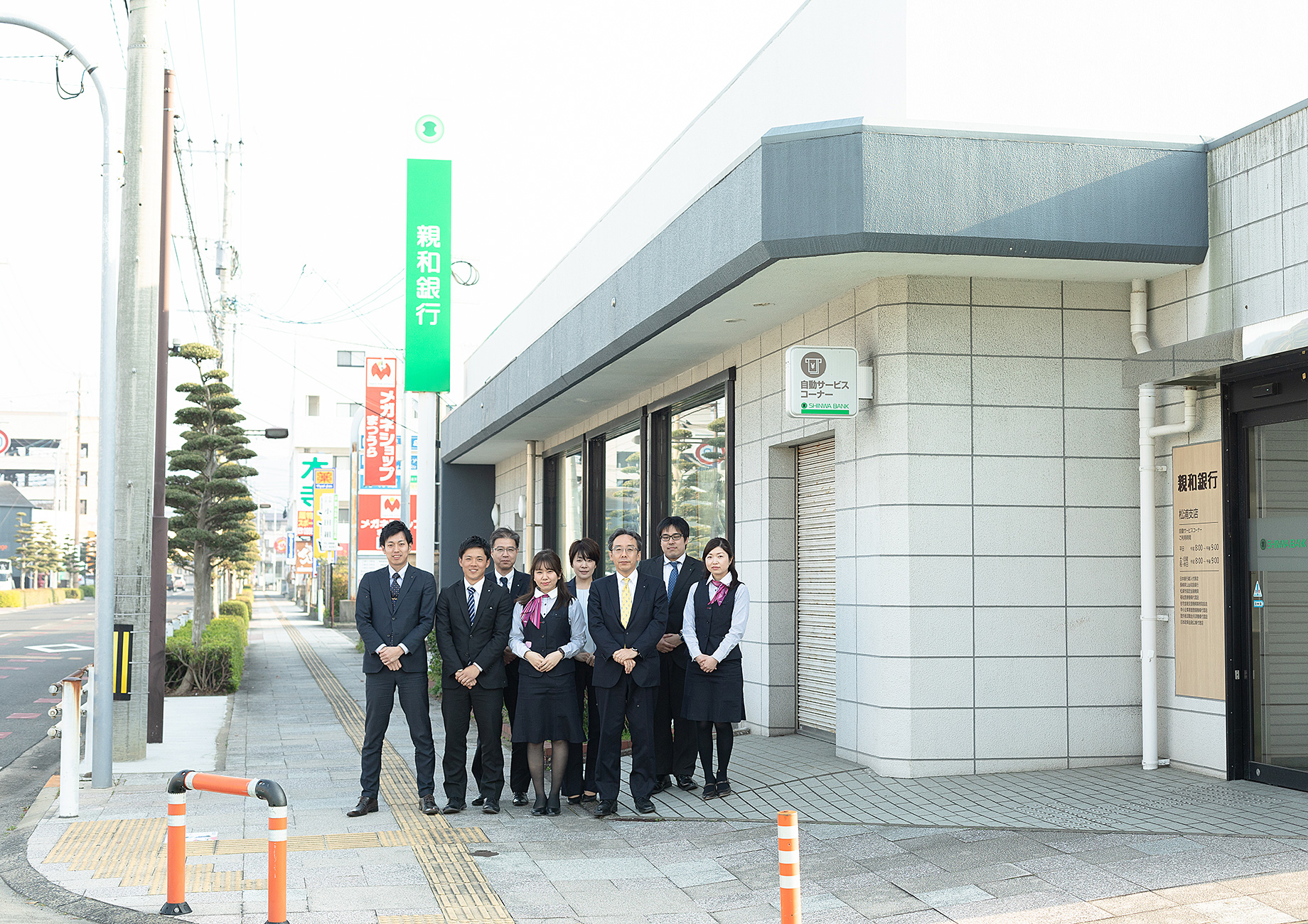

十八親和銀行松浦支店は、松浦市役所から徒歩3分の距離にあります。市の指定金融機関であり、いわば松浦市のメインバンク。十八親和銀行の地域振興部が自治体の総合窓口を担い、その中で各支店が現場の窓口を担って、地域に根ざした展開を行なっています。

上野支店長は、同じ長崎県内とはいえ、松浦市とは遠く離れた長与町出身。松浦には馴染みがありませんでした。まず町を知ることから始まるという支店長は、取引先への挨拶回りをしながら、「松浦検定」を受けて、松浦のことを理解しようと努めていきます。

「松浦は、水産加工と九州電力の火力発電所による雇用のふたつが大きな働き口で、特に水産は全国的にも豊か。資源が多くありながらも、それが十分に生かされていないことが町の課題だと、私は受け止めました。」

人口減少社会において地域銀行が生き残る道は、地域が活性化し、人が交流して経済活動が活発になること。そのためにビジネスプランコンテストなどを行い、新しく事業を始めようとする人を積極的にサポートしています。

しかし近年の松浦市に若い人口の流入は少なく、新規事業の立ち上げも数少ないのが現状。既存の事業者の経営改善を手がけながらも、この先にどう活路を見出すか、打開策が見つからなかったと言います。

そんなタイミングでの、新市長の就任と、「アジフライの聖地を目指す」宣言。上野さんは、いい予兆を感じました。

地域にいる強みは、顔が見えること

「北海道に猿払(さるふつ)村という、ホタテの聖地と呼ばれている場所があります。ここは人口3,000人弱の町ですが、年収が1,000万円を超える漁師さんも多く、平均所得は全国5位以内の常連。初めて松浦のアジフライの話を聞いた時、この例を連想しましたね。」

かねてからホタテの名産地として知られていた猿払村。「獲る」だけでなく「育てる」漁業へとシフトし、計画的な増産に成功。地域の恵みを活かしながら、豊かさを持続させる仕組みを作り上げたそうです。ポイントになったのは、地元の金融機関による事業者へのサポートでした。

「地方銀行は、顔の見える密なコミュニケーションを取れることに強みがあります。単なる貸し付けではなく、経営の具体的なアドバイスをして、アイデアを事業計画に乗せていくことが、私たちができるサポートなんです。」

アジフライのプロジェクトでは、FFGグループ傘下の強みを生かして、福岡の人脈の紹介やイベント開催場所の提供などを、積極的に支援。長年の付き合いのある松浦市とタッグを組み、プロジェクトの認知拡大を計りました。

想いはひとつ、地域を元気に!

正式な「アジフライの聖地」宣言を受けて、今後ますます注目度が高まると予想される松浦市。十八親和銀行の担う役割は、むしろこれからが本番です。

「アジフライを出している飲食店の事業拡大を手伝ったり、観光客を見込んだ新しい店舗の展開を事業者と一緒に考えたり。町が活性化し、交流人口が増えれば、そこには必ず我々の支援先も見つかります。地味でも継続し、事業をショートさせず、各地でいろんな形の花を咲かせたい。それが銀行マンとしてのやりがいですね。」

全3回にわたって追いかけてきた、長崎県松浦市の「アジフライの聖地」プロジェクト。それぞれの役割を全うしながら、皆の想いはひとつ「松浦を元気にしたい!」。歯車がうまく噛み合い始め、音を立てて回り出したその先にどんな未来が待っているのか、楽しみです。

ICHIRO UENO

上野 一朗さん

長崎県西彼杵郡長与町生まれ。平成2年に十八親和銀行に入行し、深江支店長、竹松支店長を経て、平成30年に松浦支店支店長に就任。知らない町に赴任したら、文献と自分の足で、その町を隅々まで知ることが上野さんのルール。「その地域のことを好きにならんと、一生懸命仕事ができませんから。ひとつずつ愛着のある町が増えていくのは、いいものですよ。」